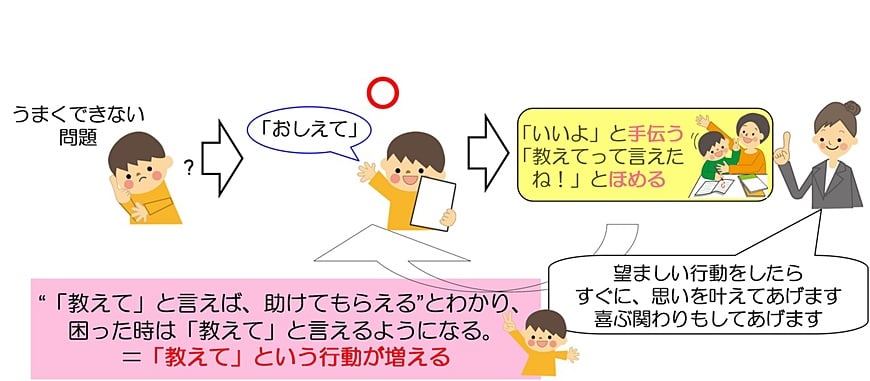

周囲の対応の仕方(三項随伴性の枠組み)

周囲の対応の基本は“ほめる”こと

お子さんが望ましい行動をする、または、新しい行動ができるようになるためには、周囲の対応の工夫が必要になります。望ましい行動に対して、ほめたり認めたり

思い(ごほうび)を叶えたりすることで、お子さんに「望ましい行動をすると、嬉しいことが待っている!」という経験を積ませ、その行動を育てていきます。

思い(ごほうび)を叶えたりすることで、お子さんに「望ましい行動をすると、嬉しいことが待っている!」という経験を積ませ、その行動を育てていきます。

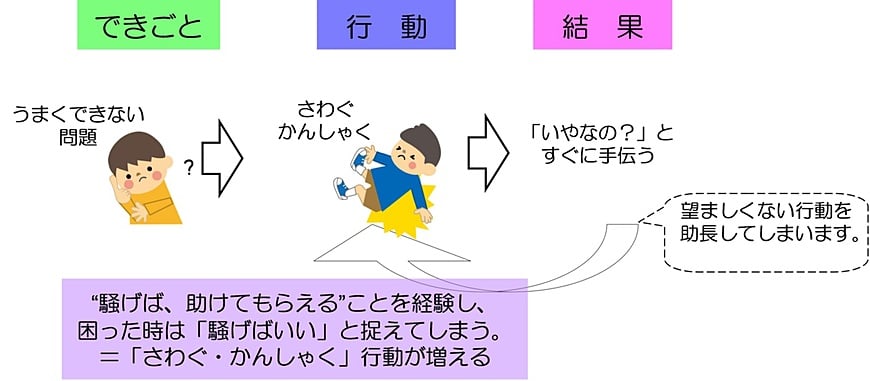

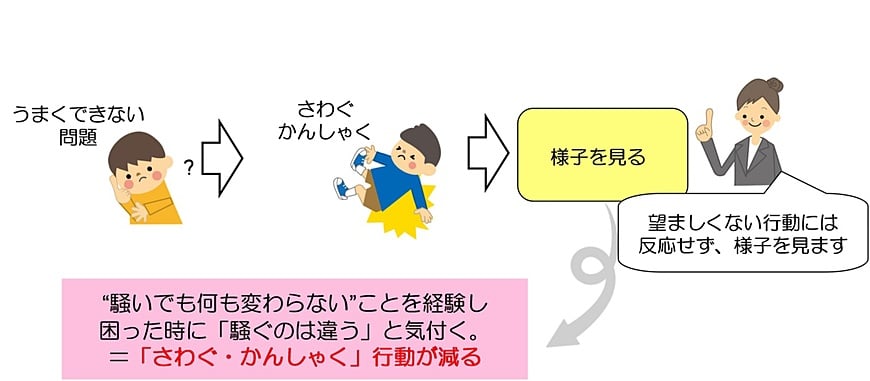

3点セット(三項随伴性)で考えましょう!

応用行動分析では、お子さんの行動を、①「行動が起こる前のできごと」、②「お子さんの行動」、③「行動の結果」の3点セットで考えます。この3点セットの考え方は、指導の方針を考える上でも役立ちます。

ここで言う、③「行動の結果」とは…「お子さんが行動した後の、周囲の対応によって起こる結果」をさします。行動をした後に、その行動をほめられたり欲しいもの(ごほうび)が手に入ったりする、という結果が伴うことで、お子さんは“これでいいんだ”という自信をつけながら、望ましい行動を身につけていきます。

基本的なルールは、お子さんが望ましい行動をしたら、そのお子さんが喜ぶような関わり方をすることです。一方で、望ましくない行動をした場合には、様子を見て望ましい行動をするまで、待ってあげることも大切です。

このルールを守り、お子さんが望ましい行動がとれるように、支援していきます。

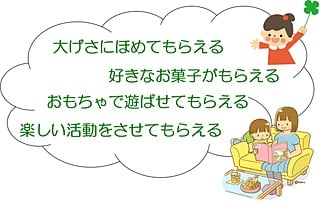

お子さんの喜ぶ関わり、ごほうび(強化子)を探してみましょう!

お子さんによって、喜ぶ関わり(ごほうび)はさまざまです。

応用行動分析では、このごほうびのことを「強化子」と言います。

お子さんにとって強化子となる(可能性のある)ものを把握していくことも、とても大事なことです。

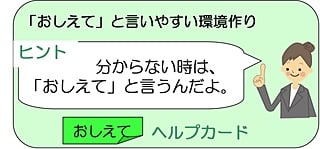

さらに!手助けやヒントを出して、望ましい行動を引き出します。

STEPでの対応や工夫、ぜひお家でもやってみてください。

このように、STEPの指導は、お子さんが望ましい行動をしやすい環境をつくり、必要に応じて手助けやヒントを出して、望ましい行動を引き出します。お子さんが望ましい行動をしたら、ほめたりごほうびをあげたりして強化することで、お子さんの(望ましい)行動レパートリーを広げていきます。